西周农业中的井田制度是如何逐步瓦解的?

土地所有权自古就是个关键因素,在古代中国,土地由国家(天子)掌控,这种制度有着诸多规定和后续演变,充满了复杂的利益与人性的考量,这是我们探究古代社会形态必须了解的要点。

古代土地国有的理念

在古代,“溥天之下,莫非王土”体现了土地的国家(天子)所有制。这一理念影响深远,根据《礼记王制》记载“田里不鬻”,土地不得自由买卖和交换。这种规定是出于统治者对土地资源的绝对把控欲望,是封建统治的根基之一。比如说在西周时期,土地作为最重要的生产资料,为国家统治奠定了基础,普通民众没有权利将其转让。同时这也体现了非常严格的等级制度,土地分配遵从自上而下的模式,天子拥有最高控制权。

在这种土地国有的情况下,百姓对土地的使用有特殊的规定。就像《汉书·食货志上》提到的不同等级的田有不同的休耕和更耕方式,显示出当时系统化的农业管理模式的雏形。

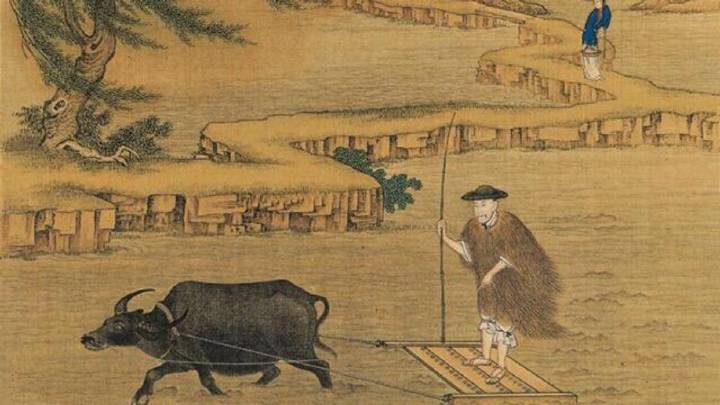

井田制下的土地分配

井田制是古代土地分配的一种典型模式。根据《孟子·滕文公上》所述,井田是方里为井,井九百亩,中间为公田,八家皆私百亩,共同养公田。同时还有“八家共之,各受私田百亩,公田十亩,是为八百八十亩,余二十亩为庐舍”的细则。这种分配方式构建了非常有序的农村生产社群结构。

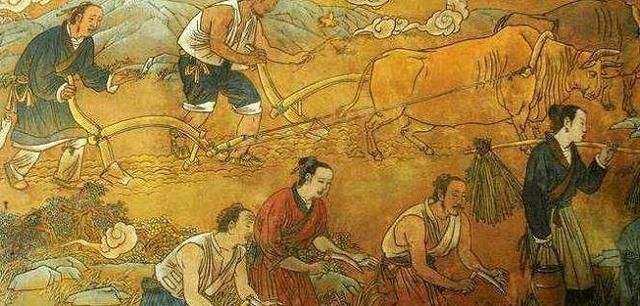

在井田制下,公田和私田的收获用途有着明确的区分。公田赋税标准为什一税,例如“周人百亩而彻,其实皆什一也”,收获的十分之一上缴国家,以用于公共祭祀、聚餐和救济等开销。而私田收获归各家自有,《诗经•周颂•良耜》的描绘能让我们想象当时私田丰收的景象。

井田制下农民的群居与生产监督

在井田制下是集体群居和劳作的。从《国语·齐语》的记载“令夫农,群萃而州处…以旦暮从事于田野”中可看出春秋时农民的集体劳作状态。为了保证公田的耕种成果,还有专门对农民劳动进行监督的田官,如《甫田》里提到的场景。这种监督机制确保了井田制下公田和私田生产的有序进行,从侧面显示出当时公田在整个生产体系中的重要地位。

这些生产监督机制虽然在一定程度上保障了井田制的维持,但也反映出当时农民劳动积极性的矛盾,农民对更多收获属于自己的想法,开始对公田劳动产生抵触情绪。

公田荒芜与制度变革开端

随着时间推移,到春秋时,“民不肯尽力于公田”情况出现,公田开始荒芜。这背后是农民对自身利益考量后的行为转变。像晋国的“爰田”变革,在公元前645年韩原之战后,晋国为挽救颓势,作“爰田”,废除了土地定期分授制度,赏赐田地给国人,承认变动的地界合法性来换民众服兵役。这是土地制度变革的重要一步,是对公田制度渐渐失效的一种应对措施。

而这一变革也反映了当时在人口增长、生产发展过程中,原有土地制度逐渐不适应新的社会发展需求,开始有新的利益权衡出现。

初税亩的变革意义

鲁国的“初税亩”是赋税制度的重大变革。“初税亩”意味着公私田都按亩征税,从过去只在公田的“什一税”变为按亩征收,公田和私田都收税,税率近似变为“十分之二”。这一变革是对传统井田制赋税模式的根本改变,比如它改变了以公田为主要纳税依据的模式,承认了私田的地位。

这一变革背后的推动因素多种,包括诸侯争霸、国家财政需求增加等。这种变革也从侧面反映了当时新兴的地主阶级的利益需求,是封建土地所有制走向合法化的重要步骤。

作丘甲的补充变革

“初税亩”之后的“作丘甲”变革进一步深化了土地所有制变革。公元前590年鲁国的“作丘甲”按丘收取军赋,除井田外,私田也要征收军赋。这把私田的地位在赋税体系中又进一步提高,全面确认了封建土地所有制的合法性。这一系列的变革使得土地制度慢慢从井田制这种国营模式走向封建制下地主多样化经营的新模式。

提问:在古代土地制度这么多变革中,你觉得哪一步对现代土地管理体系发展最具启发性?希望读者朋友们参与评论、点赞和分享本文。