叶子长着长着就扁了,背后隐藏的原因究竟是什么?

在植物的进化历程中,叶片的出现无疑是一大奇迹。最早的陆生植物仅有分枝枝条而无叶片,这一现象和叶片出现较晚的事实一直是学界研究重点且充满争议。

陆生植物早期形态

最早的陆生植物出现在4.2亿年前志留纪晚期。它们大小如苔藓,没有扁平叶片,被称为裸蕨。裸蕨依靠不断分枝的嫩枝完成光合作用。例如,在当时地球各地的古老地层中发现的裸蕨化石,都没有叶片存在的痕迹。而当陆生植物进化出维管束形成大树后,叶片在4亿 - 3.6亿年的泥盆纪晚期才出现。

“顶枝学说”的依据

“顶枝学说”长期以来在解释叶片起源上占据一席之地。该学说假设了三步形态特化,包括“越顶”“扁化”“蹼化”。然而这仅仅是根据化石推测的理论。比如大量的化石研究只展示了形态,却缺乏相关方面的实验证据支持。在现实中,也没有一种已知的植物类群能够涵盖这三步形态特化中的各个中间物种(包括已灭绝的)。

“顶枝学说”的基因证据缺失

对于植物形态转变,从理论上讲应该是一个或多个基因变化导致的,但就“顶枝学说”而言,目前几乎没有基因突变证据能够支持。以现有的植物科学研究手段去探究古代植物形态的进化,结果显示这个学说缺乏有力的基因层面证据。这使得这个学说在科学的严谨性上受到挑战。

应力反馈学说的研究对象与方法

焦雨铃团队为探究叶片起源,以拟南芥和番茄的叶性器官,如子叶、真叶、萼片为研究对象。他们采用生物学实验和三维力学建模相结合的方法。在实验过程中,详细记录了植物叶性器官各阶段的数据,这些数据为新学说提供了充足的依据。

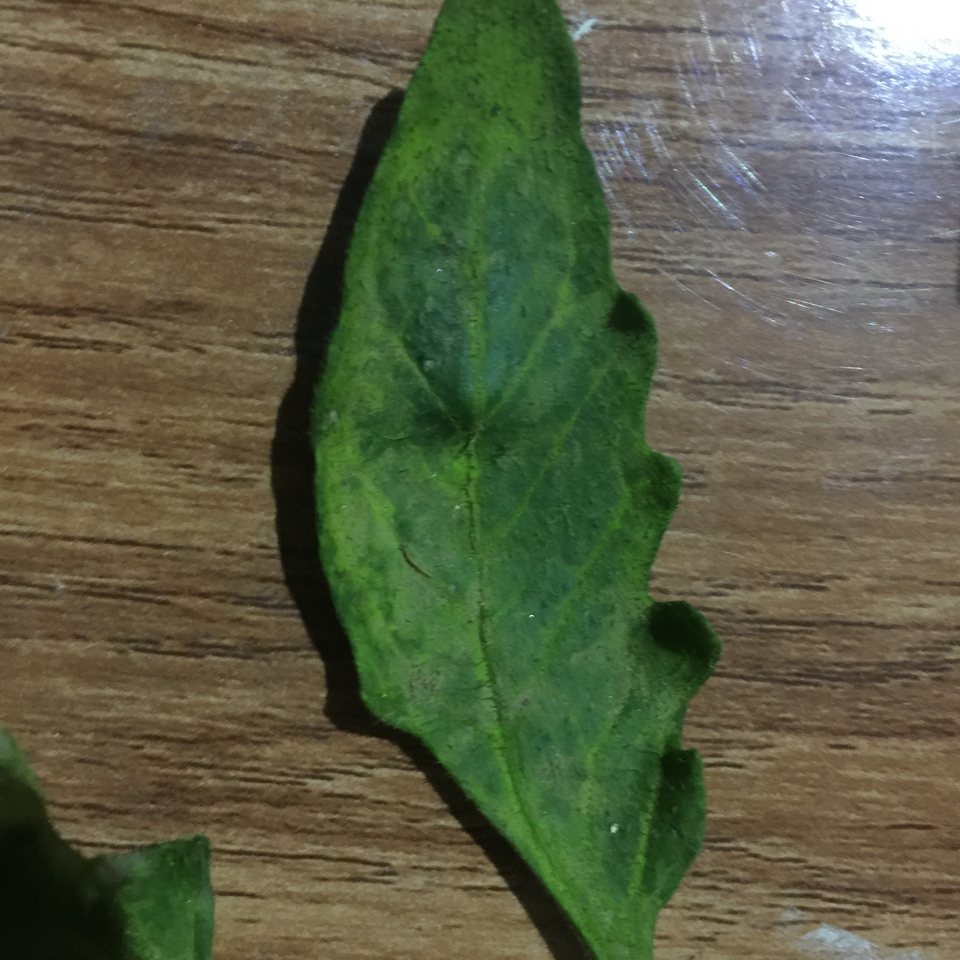

应力反馈对叶片扁平化的作用

焦雨铃团队发现了叶片扁平化过程与细胞内周质微管的排列有关。周质微管能介导纤维素的沉积方向,使得细胞不同方向的细胞壁力学属性有差异,进而促使细胞各向异性生长和分裂。在叶片边缘表达的特异调控因子促使叶片原基打破辐射对称,产生初始扁平化,微管介导的应力反馈会放大这种初始扁平化,最终形成高度扁平化的叶片。

应力反馈学说的意义

应力反馈作为植物细胞高度保守的机制,可以解释两类主要器官形状的形成机制,而两类器官形状的差异来源于发育早期是否打破了辐射对称。这一学说的提出为解释叶片的起源提供了新的视角。它有助于人们更加深入理解植物从无叶片到有叶片的进化历程,进而追溯地球生态系统演化的进程。

那么你认为应力反馈学说会成为解释叶片起源的主流学说吗?欢迎大家点赞、分享并在评论区讨论。