井田制与均田制有何区别?详细解析两者的不同之处

在古代中国土地制度的发展进程中,井田制与均田制有着截然不同的内涵。这两者背后反映着不同社会阶层的利益诉求,是理解古代社会结构的关键。

年代的分野

井田制早在商朝就已出现,这是一个古老的土地制度,身处奴隶社会时期。当时的社会以奴隶制为基础,井田制在这样的土壤里生长起来。而均田制是到北魏才应运而生的。此时中国已步入封建社会,社会的经济和政治结构都与奴隶社会有了很大差异,均田制是适应新的社会发展需求的制度。例如在北魏时期,中原地区历经长期战乱,土地荒芜,人口迁徙,均田制就是在这种地多人少,急需劳动力与土地重新结合的背景下产生的。

从历史跨度来看,这两者相隔久远,不同的时代背景决定了它们有着不一样的特征。比如说,一个诞生于奴隶制的鼎盛时期,着重维护奴隶制结构下的土地关系;另一个则出现在封建社会逐步发展时,着眼于缓解封建社会的矛盾。

阶层利益的维护

井田制是整个奴隶主阶级的统治工具。全国土地名义上归国家,实质归国王所有,然后再分配给大小奴隶主。奴隶制下的广大奴隶和庶民完全被排除在土地分配体系之外。比如商朝的一些大奴隶主,通过井田制大量占有土地,驱使奴隶劳作,坐享其成。

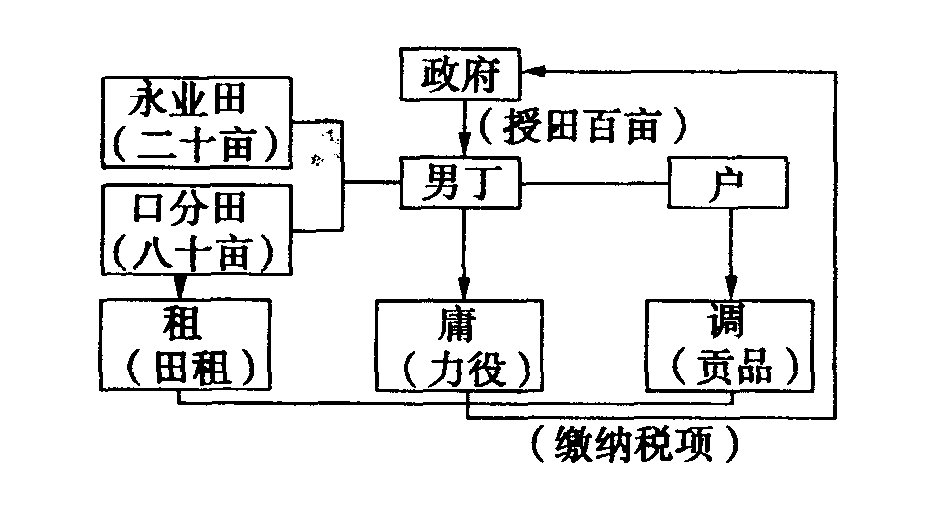

相比之下,均田制与专制主义中央集权息息相关。在北魏时,它有利于扶持小农耕作。均田制使众多依附农民摆脱豪强大族的控制,转而成为国家编户。像当时许多农民之前被世家大族奴役,均田制实施后开始为国家交税服役,国家控制的自耕小农数量大大增多,这保证了赋役来源,从而稳固中央政权的财政基础,加强了专制主义中央集权。

土地性质与获取方式

井田制下土地一公到底,没有任何私有土地的概念。所有土地统一规划成块,人们只能通过世袭的方式获取土地耕作权,严禁售卖。例如,普通的奴隶主也只能按照规定,传承自己家族井田范围的土地耕作权。

均田制有所不同,它针对的是私有土地之外的无主土地。国家将这些无主土地按人头分给小农耕种。虽然土地初始性质为国有,但耕种到一定年限后就归农民私人所有。例如,北魏的农民在获得均田土地后,辛勤耕种多年后可以真正意义上拥有该土地。

土地经营模式差异

井田制的土地经营模式比较固定,一块一块的井田布局,人们依据既定规则进行耕种。这种排布方式有助于统治阶级管理土地和人口。例如商周时期的大地上,井田规整划分,奴隶主安排奴隶们在各自的井田区域劳作。

均田制下,农民个体对土地有更大的自主性。由于是小农单个家庭耕种,他们可以根据自己的劳作能力和实际需求,较为灵活地规划耕种内容。如同一时期,均田户可以根据土地的肥沃程度和自己家庭的劳动力状况,决定种植作物等。

对社会稳定性的影响

井田制由于把奴隶和庶民排除在外,导致阶级矛盾在奴隶制社会内部不断激化。奴隶是被压迫群体,没有生产资料,容易产生不满和反抗情绪,这对奴隶社会的稳定产生冲击。

均田制实施后,在一定程度上缓解封建社会的矛盾。农民有了自己的土地,生产积极性提高,政府也能较好地控制农民,减少农民的暴动反叛行为,对封建社会的稳定起到促进作用。例如,在北魏实施均田制后的一段时间里,农民安居乐业,国力也逐步增强。

制度演变的意义

井田制到均田制的演变,反映了从奴隶社会到封建社会的巨大跨越。井田制是奴隶制下的典型土地制度,随着社会生产力发展,奴隶社会走向崩溃,新的社会形态出现需要新的土地制度与之相匹配。

均田制的出现,顺应了封建社会发展需求,加强了中央权力,同时让更多劳动力投入到土地生产之中。这一演变标志着中国的土地制度以适应社会发展为导向,不断进行自我调整完善。

了解这些区别后,你是否能想象到中国古代土地制度的多样与复杂?欢迎在评论区留下你的看法,点赞和分享这篇文章,让更多人了解古代土地制度的魅力。