走进中国原生鱼类瑰宝:探寻中华鲟的独特魅力与生存现状

古老起源与分布

中华鲟所属的鲟鱼类出现在距今约1.4亿年的中生代末期上白垩纪,可谓生物界的“活化石”。目前世界上鲟鱼类共25种,都集中在北半球。这些古老的鱼类见证了地球的漫长变迁,承载着丰富的生物进化信息,让我们能窥探远古生物世界的一角。

漫长的进化历程使鲟鱼类形成了独特的生理结构和习性,它们在北半球特定的水域环境中找到了适宜的生存空间,历经岁月沉淀,成为自然生态系统中重要的一环。

巨大体型与洄游习性

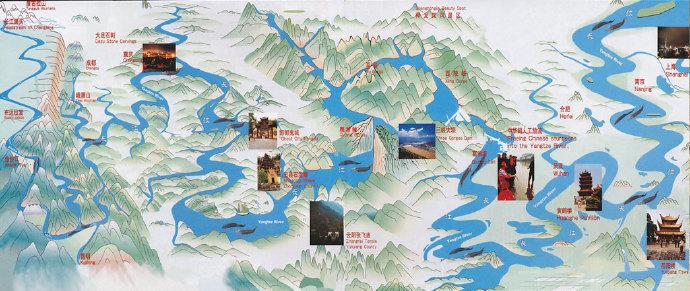

中华鲟是大型溯河洄游性鱼类,最大个体曾有一尾约重680公斤,堪称鱼类中的“巨无霸”。每年7 - 8月,性成熟的中华鲟就会从海洋进入江河繁殖。它们从广阔的海洋回归江河,开启一场充满挑战的旅程。

在这一年繁殖期里,中华鲟并非持续溯江而上,而是走走停停,有时会在河道坑洼处潜伏几天不动。这种看似“悠闲”的行为,实则是它们适应环境、保存体力的生存策略,以应对漫长且充满未知的繁殖之旅。

新生成长与生活规律

幼鱼在亲鱼繁殖后随江水漂游而下,第二年夏天7月到达长江口,进入海洋生长发育。在海洋这个广阔的天地里,幼鱼可以获取丰富的食物资源,逐渐成长壮大。待到长大后,它们又会回到出生地繁殖下一代,延续着生命的轮回。

产完卵的亲鱼则和幼鱼一样返回海洋生活,过几年后再回到江河作下次繁殖旅行。这种独特的生活规律,使得中华鲟在海洋和江河之间建立起紧密的生态联系,也维持着自身种群的繁衍和延续。

繁殖困境与顽强生命

鲟鱼繁殖力看似很大,1尾雌中华鲟怀卵量达30 - 130万粒,但现实却十分残酷。产出的卵有90%以上会被铜鱼、黄颡鱼等鱼类吃掉,只有掉进石头缝里的那一点点卵有可能存活。这意味着大部分新生命还未开始就已夭折。

不过小中华鲟生命力很强,一旦孵出小鱼苗,就会赶紧往水面漂,然后游到水浅的地方。似乎它们天生就知晓生存的危险,然而即便如此,能够长大成熟再回来繁殖的个体仅占出生总数的2-3%。中华鲟的繁殖之路充满了艰辛和挑战。

食性特点与能量储备

中华鲟为肉食性鱼类,在长江中、上游江段生活的早期幼鱼以摇蚊幼虫、蜻蜓幼虫、蜉蝣幼虫及植物碎屑等为食。它们靠口膜的伸缩将食物吸入,食物对象多是生活于泥表或陷藏在泥渣中的各类小型动物。这种独特的摄食方式和食物选择,与它们所生存的水域环境息息相关。

中华鲟从海洋进入江河的整个洄游和滞留期间,基本上不摄食。因此,它们在淡水中的能量消耗和性腺发育所需的营养,全依靠进入淡水前体内积累的大量脂肪等物质。这显示出中华鲟在能量储备和利用方面独特的适应性。

生存危机与保护措施

中华鲟是重要的大型经济鱼类,四川渔民有“千斤腊子,万斤象”的谚语。然而,葛洲坝水利枢纽修建后,虽然中华鲟在坝下形成了新的产卵场,但繁殖场所从原来的600公里江段缩减到只有7公里的江段,生存空间被大大压缩。

为保护中华鲟这一珍稀动物,自1980年以来,我国加速中华鲟人工繁育的研究,并每年向长江放流1 - 2万尾人工繁殖的幼鲟。但专家指出,要恢复中华鲟的资源增殖效果,每年至少需放流10万尾以上幼鲟,并且要辅以全面禁止捕捞、严格限制科研用鱼等有效保护措施。

你觉得目前我国对中华鲟的保护措施还能从哪些方面加强?欢迎点赞、分享本文并留下你的评论。

推荐阅读

-

乌龟生态养殖技术:探索常见的几种高效养殖模式

-

小型鱼缸换水全攻略:简单步骤保持水质清洁

-

七彩鱼混养指南:哪些鱼可以与七彩鱼和谐共处?

-

走进中国原生鱼类瑰宝:探寻中华鲟的独特魅力与生存现状

-

波兰兔饮食指南:青干草与兔粮的最佳配比建议

很多人因为波兰兔永远长不大的娇小体型而喜欢它们,可养波兰兔该喂什么却难住了不少人。下面就给大家全面介绍波兰兔的饮食需求。食物搭配...

-

深入探究加卡利卡鼠鼠的毛色特征及影响因素

在饲养仓鼠的圈子里,很多人都想培育出独特毛色的仓鼠,但盲目杂交可能带来诸多问题。下面就来详细讲讲加卡利亚仓鼠那些毛色的事。避免跨...

-

波兰兔吃什么?青干草与兔粮的最佳配比指南

如今养波兰兔成了时尚,可它体型娇小,喂养有门道,尤其幼兔阶段,吃什么怎么喂令人关注。接下来为你详细介绍波兰兔的饮食。饲养现状当...

-

宠物松鼠有哪些种类?一起来了解松鼠的形态特征以及习性

-

波奇发挥全面能力,全方位关爱您的宠物幸福生活

外形萌态一提到松鼠,很多人马上会想到它毛茸茸的大尾巴,这独特尾巴不仅看着可爱,还能在它跳跃时保持平衡。松鼠体形一般中等大小,身体...

-

波奇全方位、多维度全面关爱宠物生活,打造优质宠物生活体验